渡邉 健之

PT.TOKYU LAND INDONESIA

小峰 慎司

PT. TLJO

ASSET MANAGEMENT

花田 英士

PT.TOKYU LAND INDONESIA 代表取締役社長

小島 剛

海外企画室 統括部長

2012年度~2017年度駐在

武田 佑亮

PT.TOKYU LAND INDONESIA 取締役

堀川 泰

PT.TOKYU LAND INDONESIA 取締役副社長

※所属・部署名は2025年10月1日時点

-

今回のチームメンバーで取り組んだインドネシア事業における挑戦とは

-

インドネシアという異国の地で直面した課題

-

新しいバリューチェーン構築のために行ったこと

-

想定外の日々で再認識した、東急グループの強み

-

自社ブランド「BRANZ」を現地で根付かせるための工夫

-

竣工を迎え、分譲・賃貸マンション事業で得たこと

-

海外事業部で受け継がれる想い

堀川

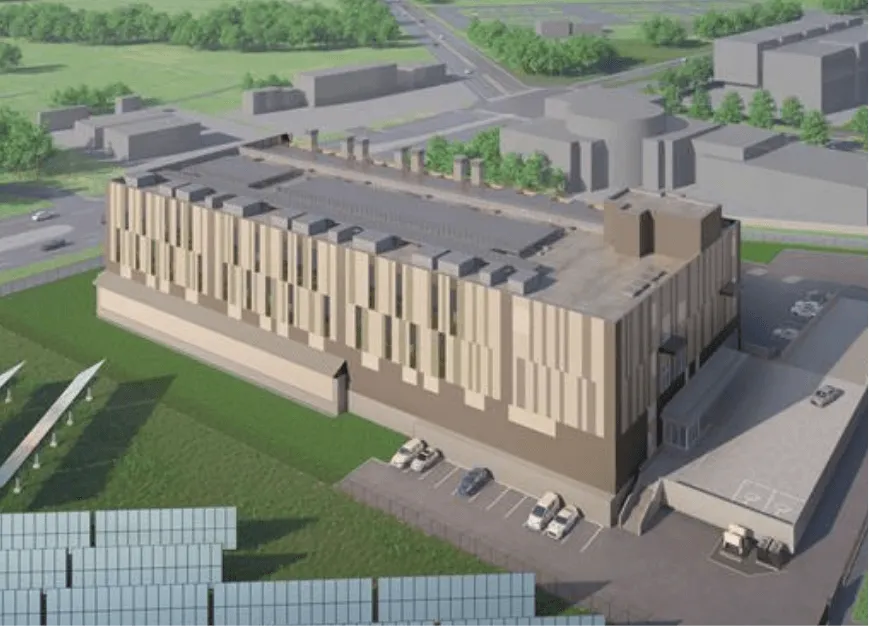

私たちの挑戦は、「インドネシアで培った強みをどう活かすか」という問いから始まっています。遡ること1975年、当社はインドネシアで戸建て事業を開始しました。2010年代になると、インドネシアの経済成長によって住宅ニーズが変化し、街にはマンションが登場し始めます。

しかし、当時のインドネシアのマンションの品質は、日本と比べて大きな差があると感じていました。特に分譲マンションにおいては、プール付きで、床や壁は大理石仕様といった豪華さはある一方で、品質や資産維持の観点は十分ではありませんでした。日本であれば30年程度の修繕計画の設定が当たり前ですが、現地では10年先の計画すらなく、築数年のマンションでも劣化の進みが見受けられました。そもそも、長期的に品質を維持するためのノウハウが十分に培われておらず、品質維持のための商品計画や、管理面において費用をかけながら品質を保ち、資産価値を向上させる考え方が未成熟でした。

私たちは、住宅を提供するとともに長く快適に暮らせるよう、日本の技術と管理能力を持って資産価値の維持・向上を実現することを目指しました。良質な都市型住宅事業に参入するためには、高品質なマンションを建てること自体に向き合う必要があります。加えて開発のみならず、管理事業も見据えた構想も必要でした。一方、2000年代初頭から2010年の間は、アジア通貨危機やリーマンショックなどがあり、インドネシアも経済が非常に不安定で苦しい時期が続いていました。しかし、これまでの40年近くの経験を土台に、逆境の中でも挑戦すべきだと判断しました。

堀川

用地取得における最大の壁は「未成熟な登記制度」と「行政の透明性の低さ」でした。当時のジャカルタでは土地の約60%が未登記で、所有者を突き止めるだけでもひと苦労しましたね。新聞広告で呼びかけ、村長を巻き込み、地域コミュニティとの信頼を積み上げながら、一つひとつ権利を確定していきました。

行政交渉では正面突破ではなく、水面下でキーマンを探り当てる粘り強さが勝負。現地社員の経験とネットワークを最大限に活用し、法的リスクを一つずつ潰していきました。結果として「日本企業では無理だ」と言われた用地取得を、前例のない形で実現できたと考えています。

小島

メガクニンガンでは法人だけでなく、約20人の個人所有者から土地を取得する必要がありました。このときも、現地社員の経験が活きています。インドネシアで仕事をしていても、地元の人たちからすれば、外国人である私たちはよそ者です。訪問する際は配慮を徹底し、会話は現地社員中心で進めてもらう体制を貫きました。許認可取得のフェーズでも同様です。スケジュールがどこで停滞しているのか、何が本当の理由なのか、日本企業である私たちには分からない状況が多々ありました。そのときは長年のパートナー企業と連携し、水面下で情報を得ることで突破口を開いていきました。

また、当時はジャカルタ州知事が大統領に就任するという大きな政権交代のタイミングであり、ジャカルタ州政府とインドネシア中央政府の行政機能が両方ストップしてしまうという事態が発生しました。日本では発生しない難易度の困難です。こうした状況では、事態が変化するまで、過去に築いた関係性を保ちながら、辛抱強く待つことが大事なのだと学びました。

小島

用地取得の後には、また新たな壁がありました。「建設・販売・管理運営」の体制づくりです。例えば現地のコンドミニアム販売においてはブローカー(仲介人・仲介会社)頼みの商慣習が当たり前で、自社で販売をコントロールする仕組みが存在しませんでした。当時の本社に販売部門はなく、ノウハウもゼロでしたが、「オールジャパン」の名の下、グループ横断の布陣を組むことにしました。建設管理は東急建設OB、販売は東急リバブル、管理運営は東急コミュニティーと、プロフェッショナルを呼び寄せて仕組みを構築。東急グループの英知を結集したゼロからの立ち上げこそ、このプロジェクトの真骨頂だと思っています。

武田

社内において、「販売部を立ち上げましょう」という流れには至ったものの、インドネシアと日本では、商慣習がまったく異なります。日常言語だけでなく業界用語もゼロから学ぶ必要がありました。特に悩んだのは、日本式を貫くべきか、現地のインドネシアにアジャストすべきかという点です。

堀川さんや小島さんとも話し合い、最終的には自分たちが良いと思うものを信じよう、という決断を下しました。これまで触れてきた環境や文化は違うかもしれませんが、みな同じ人間。自分たちが良いと思ったものは、インドネシアの人たちも良いと思ってくれるだろうという信念を持って体制を整えました。当時「おもてなし(OMOTENASHI)」の言葉が広まっていたことから、この精神を営業の基本に据え、30代・40代の営業スタッフに名刺の渡し方やマナーを一から教えるといった、これまでにない取り組みも行いました。

小島

建設管理についても同様に現地の慣習がありました。工種毎に分離発注し、各工事の進捗と品質を自社内で管理することが求められるインドネシアにおいては、海外経験のある東急建設のOBの方に社員として来ていただき、東急グループのノウハウを現場に持ち込んでもらいました。また本社住宅事業部門の品質管理グループによる品質チェックも導入し、グループ一体での体制を築き上げました。

小峰

竣工後の最大の課題は「日本の物件管理ノウハウを、どう落とし込み、現地に根付かせるか」でした。実際に働くのはインドネシア人スタッフであるうえに、雨季による急激な天候変化や水質問題など、日本では想定外の事態に直面するため、毎日が試行錯誤の連続でした。

しかし、私たちには現地の東急コミュニティーの子会社である東急プロパティマネジメントインドネシア(TPMI)との連携や、現地建設管理部隊の専門知識を即座に活用できる環境があります。未知の領域で挑戦していた私たちにとって、大きな武器だと感じました。仲間と補い合い、迅速に対応できる。これこそが東急グループの総合力です。

堀川

東急グループの連携が密に取れたのは、東急不動産、東急コミュニティー、東急リバブル、誰もがインドネシアでの都市型事業は初めてのチャレンジだったものの、少人数でお互いの苦労を分かち合いながら、それぞれの日本での経験で補完しながら、体当たりで事業を立ち上げてきた点にあると思います。初期段階から苦労を共にしたという経験が、強固な絆を深める大きな要因となりました。

堀川

私たちは「これからインドネシアにおいて継続的にマンション事業を実施します」という意思表示を含めて、自社ブランド「BRANZ」を展開しています。その一方で、日本ブランドをそのまま販売することは、インドネシアの方々にとって“押し付け”になるというリスクも含んでいました。そのため、私たちは日本発の「BRANZ」をそのまま持ち込むのではなく、現地文化を尊重しながら“融合”させることを選びました。日本式の効率的な収納やキッチンスペースはそのままに、インドネシアの方々が重視する、玄関スペースを設けない開放感のある間取りを取り入れました。“日本品質×現地の価値観”の掛け算で商品を磨き上げることがBRANZを輸出する真の価値だと考えています。

武田

インドネシアのお客様は投資家が多く、物件の詳細を確認せず、レイアウト・サイズ・価格を聞いて、購入を検討されます。しかし、私たちは、日本のデベロッパーとして、各物件の強みや想いをお客様に伝え、理解してもらうことにこだわりました。そのために、新しい手法としてマンションギャラリーを取り入れました。また、つくり込みの一環として、当時のインドネシアではめずらしいシアターを作り、映像の中で私たちのプロジェクトにかける想いを伝えています。また、こうした想いを様々なシーンで伝えられるよう冊子の制作にも挑戦しました。

小島

国籍も価値観も違うメンバーを束ねるため、チームでは「All Japanese Perfection(オール ジャパニーズ パーフェクション)」というコンセプトを掲げていました。これは日本の品質と安心感を象徴し、みんなで共有するための合言葉です。抽象的な感覚表現では伝わらない場面でも、この言葉を軸にすることで、「この水準を目指そう」と共通の物差しを持つことができました。

「妥協せずこだわる、細部まで磨き込む、極める」そんな想いがこのコンセプトに込められています。

武田

私自身、赴任当初は英語がまったく話せない状況に加えて、英語はインドネシアでは第2言語ということもあり、伝えたい内容をすべて文章に落とし、細部まで共有することを自分に課していました。伝える際は、相手へのリスペクトを忘れず、曖昧さを残さないようにする。その積み重ねが、コンセプトの実践になったと信じています。

花田

現地で生活する中で、東急不動産以外の日本企業とも繋がりが生まれました。実にいろいろな業種の方と出会いましたが、みなさん共通して「私たちはインドネシアで仕事をさせていただいている」という想いを持たれています。また、日本企業として責任ある仕事、質の高い仕事を最後までやり遂げるという強いプライドがあることを肌で感じました。

渡邉

それは私たちも同様です。東急不動産は、インドネシアで事業をスタートさせてから、ノウハウを蓄積し続けています。私たちなら、質の高い商品が提供できる、という自負もあります。日本企業が海外の事業に関わる場合、不動産投資(資金バックアップ)が主流であるにもかかわらず、今回のプロジェクトの場合はB2C(個人向け)のマンションを自社開発したこと、そしてこの物件を足がかりに、インドネシアへの進出を検討していた日本のメーカーさんをお誘いし、Win-Winの関係で海外進出の礎を築けたことが自分たちの誇りをさらに高めてくれました。

小島

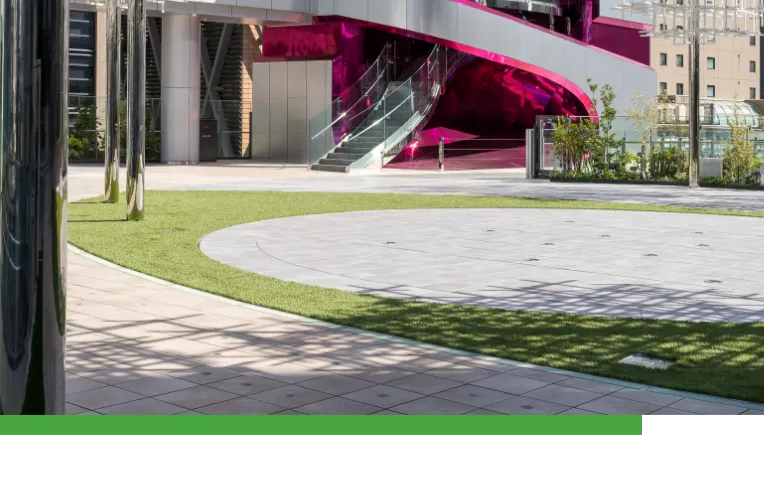

東急不動産では、海外事業の先駆者たちが1980年代にシンガポールで「ザ・クレイモア(The Claymore)」というコンドミニアムを開発しました。築40年以上経った今でも、一戸あたり10億円超というプレミアムな物件として評価され続けており、シンガポールコンドミニアムのシンボルのような存在です。海外から評価され、その国のシンボルになるような物件をつくりたい。世界に足跡を残したい、という想いがあったからこそ、諦めずに続けることができ、竣工を迎えられたのだと思います。

そして今、BRANZ Simatupangでは、毎年「縁日祭」が開催され、2,000人規模の参加者が集まるイベントとなっています。さまざまな国籍の人々が集い、文化に触れ、子供たちが遊ぶコミュニティが形成されている光景を目の当たりにしたときは、当初思い描いていたコンセプトだけでなく、先駆者たちをリスペクトし、行動してきたことが身を結んだのだと実感しました。

武田

強い情熱を持って仕事に取り組めば、それが仕事に反映される会社だと感じています。英語も話せなかった私が、かれこれ10年間も海外事業にどっぷり浸かれたのも、強い情熱があることを良しとする環境で、同じ熱量を持った仲間たちと出会えたからだと感じています。なかなか骨太な毎日ですが、ぜひ皆さんも挑戦を恐れず、熱意を持ってこの事業に飛び込んできてほしいと思います。